从决策科学的视角理解青少年焦虑障碍:走向数学精神病学

引言

这是一篇通过认知科学视角对青少年焦虑障碍进行的介绍,具体来说,是认知科学当中关于人类决策的部分。我们的目标是指出精神病理学可以被正确理解为普通行为的延伸,而不是一种与“健康”心态根本不同的独特心态。决策,尤其是人们决策的差异性,可能是我们用于审视焦虑障碍包含的情绪、行为的最佳视角。这种概念化不仅在理论上是合理的,通过揭示普通行为和“焦虑”行为之间的基本连续性,对焦虑障碍的偏见也可以随之减少[1]。这里介绍的概念化依赖于两个与决策相关的关键范式:理性选择理论(Rational Choice Theory,RCT)和恐惧学习。RCT是一个从经典微观经济学中借用的概念,它指出,给定一系列关于世界如何运作的偏好和信念,个人就会以此行动,最大化他们自己的主观利益或效用。而恐惧学习则是指一种行为条件反射,一个人在某种刺激与负面结果关联后,就会学会害怕这个刺激。这两种范式都解释了普通决策行为的一些方面,并且这两种范式都可能因为焦虑情感和行为而产生变形。

RCT的批评者指出,各种有据可查的认知失误和偏见表明,人类并不是完美理性的,因此,RCT不能准确解释人类决策[2]。该论点认为,传统RCT所假设的“理性经济人”根本不是对真实人类及其行为的准确描述。曾因行为经济学领域的工作而获得诺贝尔奖的理查德.泰勒,对这一论点做出了最好的回应,他提出了以下观点:“让我们同意这两个陈述都是错误的:(I)RCT完全正确,(II)RCT没有教给我们关于人类行为的任何东西[3]。”他的观点是,虽然RCT不是描述人类决策的完美模型,但它仍然是分析决策的重要起点。如果我们想了解人类的决策,我们应该首先检视一个完全理性的执行者会如何表现,然后探索正常人类与这个理性角色的偏差。根据某些传言,这就是行为经济学课程的全部内容——从一个合理的假设开始,然后研究人类根据该假设,执行和不执行的所有行为方式。我们将遵循这一模型,在使用行为经济学的见解和实证对RCT进行修改的基础上,建立我们的讨论。

焦虑障碍的这种概念化还借鉴了大脑的“双系统”模型,正如丹尼尔·卡尼曼的畅销书《思考,快与慢》[4]中所阐述的那样。该模型提出我们有两个信息处理系统,每个系统都有独特的处理方式,并且在不同的情况下被激活。系统二——大多数人在想到“正常”信息处理时想到的系统——是有条不紊的、合乎逻辑的,而且相对缓慢。它可以帮助我们解决数学问题,专注于一本难读的书,或者在繁忙的十字路口导航。另一方面,系统一是本能的、情绪化的,而且速度更快。它依赖于人们所说的直觉。它广泛使用启发式(快速经验法则)和认知偏见,在熟悉的或可预测的环境中快速加工信息。在这个讨论中,“偏见”并不意味着对他人的消极态度,而是一种预先配置的信念或内部算法,当情况需要时,我们本能地依赖它。这种偏见可能有用也可能没用,取决于具体情况。系统一对于阅读、响应“停止”信号、确保火灾安全或按常规路线下班回家这些情况非常有效,但如果用于学习微积分,则效果不佳。正如我们将看到的,虽然没有完美的相关性,但系统二与RCT紧密相连,系统二的异常会导致担忧。系统一与恐惧学习有关,这是焦虑回避的根源,也是人们无来由地害怕某些地方、某些人或事物,从而回避这些事物的强大动力[5]。

焦虑障碍的患病率和表现1

焦虑障碍以多种形式存在,与之前的DSM版本相比,DSM-5对这些疾病的标准和分类进行了重大改变。更新的焦虑障碍章节中包含六种疾病(括号中为美国青少年的估计发病率):特定恐怖症(19.3%)、社交焦虑障碍(9.1%)、分离焦虑障碍(7.6%)、广场恐怖症(2.4%)、惊恐发作(2.3%)和广泛性焦虑障碍(2.2%)[6]。在DSM-5中,之前被包括在焦虑障碍中的强迫症和创伤后应激障碍被移除,并被分别给予了单独的分类。焦虑障碍作为一个整体的类别,在青少年中的发病率为31.9%,是青少年中最常见的一类精神障碍。青春期女性被诊断出焦虑障碍的比率高于男性(38.0% 对 26.1%)[6]。

梳理焦虑障碍的一种方法,是从触发焦虑反应刺激类型的角度来看。在一种极端情况下,当单一刺激(或一类密切相关的刺激)引起强烈的过度恐惧时,就会发生特定恐怖症。顾名思义,这些恐怖症非常特殊,因此可能只能由特定的对象或场景触发。在另一种极端情况下,从牛奶盒上的保质期到核爆炸的风险等一系列话题,都会使患有广泛性焦虑障碍的患者感到普遍而持久的焦虑。因此,广泛性焦虑障碍的症状将出现在许多不同的场景当中,并且可能在没有任何诱发刺激的情况下出现。其他特定的焦虑障碍则介于这两个极端之间,每一种都有自己的触发刺激类别:社交焦虑障碍(在社交环境中被评价和尴尬的感觉),分离焦虑障碍(不能和父母或养育人在一起的感觉),广场恐怖症(无法逃离公共场所或无法寻求帮助的感觉)和惊恐障碍(惊恐发作的发生的感觉,以及对再次发作的恐惧的感觉)。当然,并不是所有的焦虑表现都完全符合这些诊断之一,即使这种焦虑可能是严重的、损害性的并且明显是病态的。这种形式的焦虑可能被诊断为“未特指的焦虑障碍(Anxiety Disorder – Not Otherwise Specified,NOS)”,这是一种包罗万象的诊断,它反映了我们面对焦虑表现的异质性时的谦逊。

尽管焦虑表现存在异质性,但大多数表现都会出现两种症状:担心和回避[7-9]。这些都是焦虑障碍患者的特征。担心是焦虑障碍患者的核心认知体验。无论是担心眼前的风险还是未来的灾难,具体的情景还是总体的生活,焦虑的人经常会想到可能出问题的地方。这种认知症状通常伴有情绪不适和躯体化症状,例如出汗、脉搏加快、肌肉酸痛或疲倦以及口干[10]。“担心”以复杂的方式与“回避”相关联,回避是对认知上担心的行为上的补充。被四面八方感知到的风险困扰,焦虑的人会“蜷缩”起来,避免进到任何可能引发可怕结果的情况。不仅是物理环境,感官体验、人、抽象概念甚至记忆都可能以这种方式成为焦虑回避的对象。我们很容易理解人们想要回避某个地方这种想法,但要理解人会回避自己的思想,这可能听起来很不寻常。而实际上,对于一些消极的想法,人们常说“我不想去想”。但是回避自己头脑中的想法通常很困难,而且当这个想法是你计划未来所需的部分,或是在危险情境下实现安全时的必需,回避就可能会变得危险。这就提出了一个问题,即RCT和恐惧学习范式如何在焦虑的人中被扭曲变形,从而引起担心和回避。

RCT与焦虑中的担心

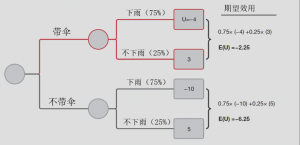

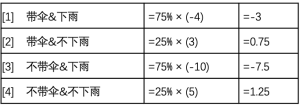

RCT认为人们的行为是为了增加自己的满意度,或者经济学家所说的,主观效用[11]。请注意,这里的“主观”一词仅代表每个人对他们认为有价值的东西的个人感觉。所以,巧克力冰淇淋的主观效用对于喜欢、讨厌或对这种甜点毫无兴趣的人来说是不同的。两个关键的输入信息决定了对于特定的个人而言,什么东西会或不会增加主观效用:偏好和概率。偏好是指作为我们选择的结果,它是一种收益(效用),或是惩罚(负效用)。而概率是指这种结果实际发生的可能性。假设我正在考虑要不要带伞上班,如果我把伞留在家里,我会冒着被淋湿的风险,那么可以算作“-10”的主观负效用,但我也可以享受晴朗的日子而无需不必要地带伞,又获得了“+5”的主观效用。请注意,当我们为这些效用设定数字时,它们是用于比较正向或负向体验的相对值(像是游戏里的数值),但这并不代表一种绝对值。有一些可以为这些效用分配实际美元数值的方法,但我们的讨论不需要这么复杂。回到我们的选择,如果我带了雨伞,下雨了,我只会受一点苦(主观效用=-4);如果不下雨,我享受晴朗的日子,但仍然承担携带伞的代价(主观效用=+3)。首先请注意,我决定是否带伞的选择,但天气决定了我经历的实际结果。幸运的是,我可能有一些关于天气的信息,那么我对每种带伞选择对应的后果的可能性也会有所预期。假设我相信有75%的几率会下雨。我的选择如图1所示。

如果我带雨伞,有75%的下雨概率,我有‒4的主观效用,有25%的机会不下雨,我有3的主观效用。结合两种天气情况(下雨或不下雨),我带伞的总期望效用E(U)=(0.75×−4)+(0.25×3)=−2.25。同理,我不带雨伞的总期望效用等于(0.75×-10)+(0.25×5)=-6.25(表1)。根据RCT,如果我认为有75%的概率会下雨,我会选择带雨伞,因为这种选择具有最大的期望效用。请注意,当有75%的概率下雨时,我的选择包含着最小化负向期望效用的目的;那么今天,我们的选择当中没有正向效用的选择。

Full table

如上所述,RCT是系统二加工过程的一个明显例子。为了得出我应该带伞的结论,我必须按照一系列需要专注和分析的步骤来进行。首先,我必须检查自己的偏好,以确定对我来说,下雨的时候有没有雨伞,以及随身携带雨伞这件事情的相对成本和收益。我必须为下雨的概率设定一个数值,我需要收集数据,或者猜一猜。我必须计算决策树每个分支的期望效用值,最后我必须比较这些期望效用值,来确定做出哪个选择。这种深思熟虑的、方法论的解决问题的方法正是系统二所擅长的地方。如果这看起来是个不切实际的决策模型,为什么人们在决定带伞这件事的时候,常常去搜索有关下雨概率的信息?

RCT解释人类行为的变化性,要参考两种输入到模型中的信息——偏好和概率。你选择不带伞,要么是因为你不像我那么讨厌被淋湿(即,你对“不带伞且下雨”的主观效用不如我的主观效用消极),或者是因为你对下雨的概率有不同的信念。无论哪种方式,对每个结果的期望效用的平衡,决定了你我做出怎样的决策。没有哪个选择是更好或更“理性”的;我们都基于自己的偏好和对概率的信念,做出了理性的选择。

根据RCT,焦虑的人做选择的过程,和他们那些不焦虑的同伴一样,都是通过设定主观效用和概率值,然后做出最大化期望效用的选择。然而,焦虑个体的不一样仅仅在于他们对结果的主观效用和对概率值的信念的一些具体内容,这些内容和不焦虑个体的信念有很大不同[12]。事实上,虽然焦虑个体做决策中的“缺陷”和“偏见”已被广泛记录[13,14],但这些发现主要集中于风险敏感度的提高,这可能被解释为RCT中“输入信号”的变化,以及由于焦虑回避而导致的学习受损,我们将在后文的“恐惧学习”部分中讨论。

RCT输入信号的变化解释了普通的行为的变化性,极端输入值解释了焦虑的出现。焦虑的人可能会从两个方面显得突出——异常的主观效用值和异常的主观概率值——这和临床上显著的焦虑担心表现相对应。首先,异常主观效用值的作用如下。

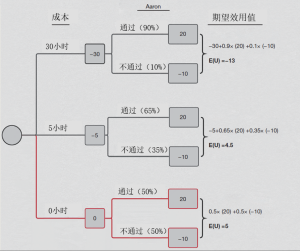

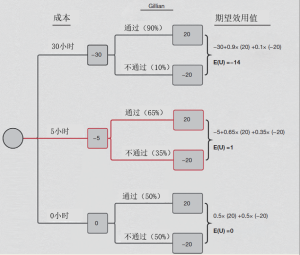

假设一个人必须决定,要为即将到来的考试学习多少小时。Aaron和Gillian在考试通过这件事情上有不同的主观效用,但都没有焦虑障碍。他们的选择如图2, 图3所示。

Aaron和Gillian对于付出一定的学习时数会带来多大的考试通过概率有一致的看法。 他们两人都认为30小时的学习会带来90%的通过概率,5小时的学习会带来65%的概率,不学习他们仍然会有50%的通过几率。他们两人都认为每学习一小时都是乐趣的损失,并将其评为‒1的主观效用。他们两人的区别在于,对于Gillian来说,考试不通过真的会很糟糕(主观效用=‒20),而Aaron只认为这个后果只有‒10的主观效用。问题是,这些不同的理性决策人如何选择合适的学习时间?根据他们各自决策树中的计算,学习五个小时可以最大化Gillian的期望效用,而Aaron根本不学习就可以最大化他的期望效用。同样,这都是基于他们的偏好和信念形成的决策树,两人都做出了完美的“理性”选择。

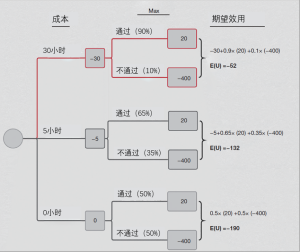

再来考虑Max这个人,他也必须做出选择,但他患有焦虑障碍。在他的案例中,我们期望找到在Aaron和Gillian之间观察到的普通变化性之外的“异常”效用值。Max将展示和RCT等效的,可能会被临床医生标记为“灾难性”的状态。Max非常害怕考试不通过,他认为这是一个非常负面的后果,会严重损害他的大学生涯。我们可以捕捉到这一点,从Max认为考试不通过的期望效用值是‒400来捕捉这一点,这比他的同龄人Gillian糟糕20倍。Max 的决策树如图4所示。

正如决策树所示,Max将基于以下假设,选择学习30个小时,但依然,他期望着比Aaron(主观效用=+5)或Gillian(主观效用=+1)更糟糕的结果(主观效用=‒52)。请注意,除了考试不通过的主观效用之外,Max和其他人的别的参数都是相同的。也就是说,Max并不比同伴更喜欢学习(每个人学习的效用都是每小时=‒1),他的学习并不差(每个人每额外学习一小时,使得通过考试这件事的边际概率增加是相同的),并且他从考试通过这件事情中获得的期望效用并不比他的同伴多(每个人的效用都是+20)。Max,他与Aaron和Gillian的不同之处,仅在于他认为考试不通过的后果会更糟糕——这将是一场灾难。

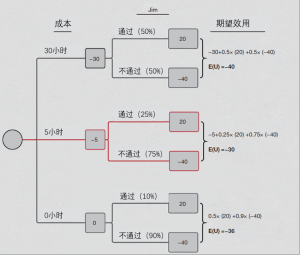

另一个例子是Jim,他和Max很像,但他没有极度消极的主观效用,而是认为考试不通过的概率极其地高。在数值上,Jim和Max的决策树会有相似的结果,因为期望效用就是主观效用和概率的乘积。例如,Jim可能会认为考试不通过“只有”-40的主观效用,但他对考试通过的概率从一开始就有一个低得多的期望,比如10%。因此,他在开始任何学习之前,他的期望效用(‒34)就比Aaron或Gillian开始时要低得多。此外,即使吉姆的信心(考试通过概率)以与同伴相同的速度增加,对于任何给定的学习小时数,他还是总是会比其他人对通过的概率更悲观。他的期望效用最大化选择——学习5小时——仍然导致显着负面的主观效用[30](图5)。

尽管看起来结构相似,Jim的临床表现还是和Max很不一样。吉姆并没有担心学习不够的灾难性后果,而是专注于坚持认为考试失败是几乎不可避免的,无论他如何努力。他很担心,也很绝望。即使在效用最大化的那条路径,吉姆仍然只相信他有25%的机会通过考试。虽然看起来像抽象的练习,但Max和Jim所代表的理论类型与焦虑障碍实际上的临床表现密切相关,也为焦虑障碍的模型路径提供了支持。

不正常的期望效用和概率会引发担忧,因为它们会把每一个决策都变成潜在的灾难。Aaron和Gillian的不同之处在于他们对考试不及格而带来的负面效用的看法——但他们都没有像Max和Jim那样,预期那么可怕的后果。虽然通俗地说,我们可能会说Gillian比Aaron“更担心”这场考试,但这并不是那种无力的、令人费解到需要去治疗的担心。更别提,Gillian可以通过学习五个小时来缓解她的担心。而另一方面,Max就没有这么实际的行动可以采取,因为鉴于他的信念,他的最佳选择是学习30多个小时;任何比30小时少的学习时间都会让他担心自己没为考试做好充分的准备。然而,Max的担心并不仅限于这次考试,而是弥漫在他的生活中。通过遵循RCT建议的路径(多花时间学习),他可能会摆脱一两个焦虑源,但他不能在什么情况下都这样做。这也解释了为什么单一的焦虑来源通常可以激发更努力的工作,而多种焦虑来源同时存在会使受影响的个体直接瘫痪般停步不前。由于Max无法在每种情况下都做出最佳选择,他会经常为可能出现的负面结果感到准备不足,而每一个负面结果都让他越来越担心。

无论是灾难性(极端负面效用)还是宿命论(不良结果的高概率),Max和Jim面临的决策树看起来与他们不焦虑的同龄人面临的决策树截然不同。对他们来说,普通的决策看起来不像“普通的决策”,而是一系列还没发生的灾难。被四面八方这样的决策事件所困扰,焦虑的人可能会因为担忧而失去任何行动能力,就如瘫痪一般。

恐惧学习和焦虑中的回避

恐惧学习是一种联想学习的形式,有机体通过这种形式学会去害怕那些本质上并不令人厌恶的刺激。恐惧学习是一种条件反射。在条件化的阶段中,研究人员先从已知会引发某种反射(“非条件反射”the Unconditioned Response, UR)的刺激(“非条件刺激”the Unconditioned Stimulus, US)开始。在条件化的阶段,一种中性刺激会与US一起反复呈现,直到受试者开始将中性刺激与非条件反射联系起来。到这时,US被移除,而中性刺激则可以被称为“条件刺激”(Conditioned Stimulus, CS),它自身就会引起与非条件反射相同的反射(现在称为“条件反射”,Conditioned Response,CR)[15]。通过这个过程,各种中性刺激都可以获得激发个体自动反应的能力。这种自动反应可能反过来诱发一系列感受和/或想法,这些感受和/或想法也与条件刺激相关联,从而使条件刺激在个人的体验中具有情绪内涵,以及影响动机的效力。

在恐惧学习中,经典的条件化过程通过作用于令人厌恶的体验,以产生对刺激的恐惧。一项开创性的研究——“小Albert”实验[16]——可以帮助说明这一过程。这个研究的目的是探索在没有威胁的情境下,制造“恐惧”的可能性。这个实验使用白色实验室大鼠作为刺激物。在实验开始之前,小Albert对老鼠完全没有表现出恐惧。然后条件化的过程开始了。每当老鼠出现时,研究人员都会发出令人不快的噪音,来吓唬小Albert。最终,研究人员在不发出噪音的情况下将老鼠展示给了Albert。果不其然,小Albert显得很害怕,表现出不由自主的恐惧反应并试图远离老鼠。

小Albert是在实验室环境中,在研究者明确就是要创造一种条件恐惧的意图下被条件化的,研究者控制了他每个主观感受-刺激的交互作用。然而,恐惧学习并不局限于实验室环境。在现实生活中,我们经常会遇到产生条件化恐惧学习的情况。每当刺激引起反应时,与该刺激配对的任何东西都可能成为条件刺激,将来会自行引起相同的反应。假设一位老师注意到一个学生上课恐惧挣扎,并通过要求她在一周内每天将作业答案写在黑板上来进行干预。她讨厌数学,所以被这样点名会引起她强烈的恐惧。下一次上课的时候,她立刻开始担心,并表现出和以前一样的恐惧反应,即使这次老师实际上并没有叫她。实际可怕的刺激(US)不存在并不重要。通过与US的反复配对,课堂本身就已经了成为一种条件刺激,它本身就会引发恐惧反应。

与其他形式的条件化一样,恐惧学习也可能受到“泛化”的影响,当定义条件刺激的边界被扩大的时候,就会发生这种情况[17]。还是以上面这个学生为例。她被条件化为每当上数学课,就会表现出压力。但是如果她被要求在英语课上做同样的事情呢?如果她在这种情况下表现出条件反射,那我们就可以说“泛化”已经发生。最初的条件刺激——在数学课上被点名——已被泛化到所有课堂。因此,学生开始在越来越多的环境中表现出条件反射,这最终可能导致拒学或违纪行为的发生。(泛化的反义词“分化”也可能与此相关,我们将在后文讨论。)

在恐惧学习范式实证研究中,和那些不焦虑的人相比焦虑障碍患者可能在两个方面有所不同[18]。第一,焦虑障碍患者一开始建立条件恐惧的阈限可能比较低。对于一个“普通”学生来说,可能需要被点名一个月,才能开始表现出条件反射,而我们举例的这个学生只需要被点名一周,就可以建立条件反射。事实上,研究者已经开始研究人类和小鼠的恐惧学习(以及“消退”或遗忘)的速度[19-21],发现该速度的差异与焦虑障碍状的强度相关[22,23]。由于更快的恐惧学习速度,焦虑的个体不仅比会更快地对给定的刺激产生条件化的恐惧反射,同时,他们也会对更多的情景产生恐惧反射。这也许可以解释特定恐怖症是怎么附加到看似无害或罕见的刺激上的。

焦虑的人在泛化方面上也会显得不同[24]。一定程度的泛化是预期性的、适应性的。没有泛化,人就必须要在发展出适应性、自动化的反应之前,不得不把所有可能的危险都经历一遍。可以预期的是,对应于不同“普通的”恐惧表型,健康个体在不同刺激下的泛化速度是不同的[25]。即使泛化是正常的,泛化也可能让人误入歧途,无论把眼光放于何处,都创造出恐惧的条件刺激。在焦虑障碍患者群体中,广泛性焦虑障碍[26]、惊恐障碍 [27]、创伤后应激障碍[28]以及患有任何类型焦虑障碍的青少年[29]中,可以观察到更快的泛化速度(与健康对照组相比)。此外,与不焦虑的个体相比,焦虑的青少年和成年人都表现出更大程度的泛化[29,30]。泛化程度的提高导致对主体的感知威胁的扩散,为广泛性的焦虑创造了条件。

当恐惧学习失控时——无论是由于过低的条件化阈值还是过高的泛化程度——回避都会成为占据主导地位的行为反应[31]。无论他们转向哪里,焦虑的人都会发现自己被条件刺激所包围,这些刺激会引发自动的恐惧反应,因此他们总是感到紧张。因为单个反应是有条件的——即,对一种学会的刺激产生一种自动化反应——再多的逻辑推理或证据都不会减轻条件刺激的影响。因为没有能力靠自己改变对刺激的反应,焦虑的人只能把所有刺激都回避掉。而且由于焦虑的人无论把目光转向哪里都会遇到条件刺激,因此回避就从针对特定情境的反应,逐渐演变成一种普遍的行为模式。

恐惧学习可以被认为是系统一加工的实例化。在恐惧学习中,大脑表现出快速、自动地学习新的威胁,并发展适应性反应的能力。当我们案例中的学生走进数学教室时,她立刻开始出汗、发抖……这不是她有意识地根据自己的观察推断导致的结果,而是一种她无法控制的自动反应。事实上,她自己可能都无法察觉是什么引起了这种反应。然而,她大脑的恐惧回路已将这一特定的课堂识别为“威胁”,并启动了“适应性的”反应,抢占了本可以减轻恐惧的、更慢的系统二的加工过程。

“911事件”中的消防员也是这方面的一个临床例子。在“911事件”后,他们中的一些人产生了对电梯的恐惧和回避。他们很清楚,他们并不相信走进电梯会带来任何伤害,但尽管如此,他们甚至都不能靠近电梯。这种系统一和系统二加工的不匹配,以及他们自己对其中不合理性的认识,让他们感觉自己快疯了。因此,为他们治疗的第一步就是解释恐惧学习的原理,以及恐惧系统无法与大脑其他那些确信电梯实际上是安全的部分进行联系。

儿童焦虑障碍的评估和治疗

在本节中,我们将概述如何评估焦虑障碍的表现、性质和严重程度,以及可用于青少年焦虑障碍的治疗框架和治疗方案的范围。在接下来的部分中,我们将基于已经贯穿本文详细阐述的焦虑决策模型,对治疗方案指出一些可能的更新。

评估儿童精神健康障碍的第一步是进行一般筛查测试。儿童症状检查表[PSC][32]有35项和17项的版本,是一个可以免费使用的选项,它可以快速完成(通常少于5分钟),易于评分,并且已有许多语言版本。PSC包含三个分量表:注意力障碍、内化障碍和外化障碍。如果青少年在内化分量表上得分为5分或更高,那么他们就需要完成进一步的评分量表,来检查是否存在具有内化表现的障碍,例如焦虑障碍和抑郁障碍。(如果他们在外化或注意力分量表上得分为7分或更高,那么就应该使用对应的其他评分量表。)

儿童和青少年的焦虑障碍以不同于成人焦虑障碍的独特方式呈现。因此,使用为他们量身定制的评定量表很重要,例如儿童焦虑性情绪障碍筛查表[SCARED][33]、儿童焦虑评定量表 [PARS][34]或儿童多维焦虑量表[MASC][35]。相比之下,汉密尔顿焦虑评定量表[36]、贝克焦虑量表[37]和总体焦虑严重程度和损伤量表[38]尚未在儿童样本中得到验证,因此不推荐使用。一般性焦虑障碍7项量表[39]由于其简洁性而经常用于初级保健机构,虽然并非专门为儿童开发,但已在儿童群体中得到验证,因此也被认为是可以接受的选择[40]。

如果焦虑评定量表已经表明焦虑障碍可能存在,则需要进行额外评估。评估的关键是将评定量表中的信息与全面的临床访谈相结合,涵盖症状的性质和严重程度、功能受损的程度以及近期压力源或个人环境的变化。症状的严重程度和功能受损通常被认为是同义词,但区分它们可以大大增强治疗效果。此外,焦虑障碍表现出中度到高度的遗传性 [41,42],因此,治疗人员应查看家族病史,以了解是否存在任何焦虑障碍或其他精神疾病的情况。治疗人员还应获取患者的相关病史,包括躯体和心理健康状况、用药情况以及最近的行为变化。重大的生活事件也可能导致或加剧症状性的行为,需要加以识别。在探索此类生活事件时,治疗人员应对可能导致患者当前状况的发育创伤、虐待或忽视有所觉察。尽管DSM-5不再将创伤后应激障碍(PTSD)归类为焦虑及相关障碍中的条目[43],但 PTSD仍可能出现许多焦虑障碍状,因此必须加以考虑。最后,评估应专注于任何直接的医疗和安全需要,在适用的情况下,还包括自杀评估和安全计划。

许多身体和精神状况都使得焦虑障碍的鉴别诊断变得复杂。一些相对常见的症状重合的身体状况包括甲状腺机能亢进、咖啡因中毒(包括碳酸饮料)、偏头痛、哮喘、铅中毒和癫痫[44]。不太常见的是,焦虑样的症状也可能是低血糖、嗜铬细胞瘤、心律失常或中枢神经系统疾病(谵妄或脑肿瘤)的结果。与链球菌感染相关的小儿急性发作性神经精神疾病 (Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal Infection,PANDAS)是指在一些表现出强迫障碍和/或抽动障碍的儿童中观察到的一种模式,比如A组β溶血性链球菌感染(即“链球菌性喉炎”或“猩红热”)后的抽动秽语障碍。然而,PANDAS诊断的有效性仍然存在争议[45];它被ICD-11收录其中(世界卫生组织,2020),但并不存在于DSM-5(美国精神病学协会,2013)。

在精神病学上,必须将焦虑障碍与其他可能像是焦虑障碍的烦躁、易怒和社交尴尬的病症区分开来。注意力缺陷多动障碍(ADHD)、创伤后应激障碍和I型双相情感障碍可能引起焦虑样的烦躁不安,一些精神病性障碍也是如此。焦虑障碍的易怒症状也可能被误认为是ADHD、PTSD、双相情感障碍和抑郁症。对学校表现的焦虑担忧可能被误认为是学习障碍的影响或孤独谱系障碍中常见的社交技能缺陷的结果。最后,焦虑可能导致儿童退出社交活动,再一次呈现出和孤独症和精神病性障碍常见的行为相似的情况。

一旦确定了完整的诊断,治疗应该以渐进的、多模式的方法进行。一个全面的治疗计划会包括心理教育(同时针对父母/看护人和孩子)、与学校相关人员或其他重要的成人照顾者进行咨询、心理治疗(从认知行为治疗(CBT)开始,但也包括其他方式,视情况而定)和药物治疗,并在需要时转诊给儿童心理健康专家[46]。对于轻度至中度的症状表现,CBT是一线治疗,如下所述。对于严重的症状表现,CBT应该从一开始就配合药物治疗来增强疗效。

CBT是焦虑障碍的一线治疗。CBT是一种被实证研究支持的治疗模型,它探索一个人的想法、感受和行为之间的关系[47]。CBT的目标是使患者能够挑战并最终改变自己的思维和行为模式,从而提高他们的生活质量。和精神分析不同,CBT是一种有时间限制的疗法,典型的治疗过程持续12到16次。尽管存在对CBT模型的许多不同的改编和解释,但大多数模型都有一套共同的组成部分:心理教育、认知重构、躯体管理技能的训练和复发预防计划的设置[48]。作为被研究得最广泛的谈话疗法形式,CBT已得到广泛传播,许多概念已经开始影响初级保健,即使在没有专门的精神卫生服务的环境中也是如此。

基于暴露技术的CBT在儿童焦虑障碍方面的应用具有最好的实证研究支持[46,49,50]。基于暴露技术的CBT让患者接触到引起焦虑的刺激,同时又防止适应不良反应的发生。暴露通常是渐进的,从想象暴露开始(“想象自己站在一个满是陌生人的房间前的舞台上……”),然后再进行现实暴露。在治疗过程中,临床治疗师还会教患者一些情绪自我调节技能,比如膈式呼吸、可视化练习,以及挑战自己那些容易产生焦虑的想法的技巧。总之,暴露和教学旨在使患者对目标刺激脱敏,同时也使他们具备更健康的应对技能和应对未来挑战的信心。

当单独的谈话疗法没有达到预期的效果时,可以通过药物治疗作为心理治疗的补充。当患者有中度至重度症状模式、合并精神病性障碍、对心理治疗仅表现出部分反应或无反应,或由于基线损害状态(过于严重)而无法参与心理治疗时,药物治疗可能会特别有效[51]。虽然研究发现CBT和药物联合治疗比单独的任何一种治疗都有更好的效果[46],但在许多情况下,单独的CBT既能达到令人满意的症状减轻效果,又不会伴随与药物相关的副作用。因此,在轻度至中度病例中,CBT单一疗法仍然是一线干预方法,仅在出于上述原因时才添加药物。只有当症状或功能损害严重时,药物才会被纳入一线治疗。

两大类药物与焦虑障碍治疗有关:抗抑郁药和抗焦虑药。在抗抑郁药中,5-羟色胺-去甲肾上腺素重摄取抑制剂(serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor,SNRI)度洛西汀(商品名:辛巴达,Cymbalta)是唯一获得FDA批准的儿童广泛性焦虑障碍治疗药物[52]。目前没有其他FDA批准的治疗儿童焦虑障碍的选择。选择性5-羟色胺重摄取抑制剂(selective serotonin reuptake inhibitors,SSRIs)氟西汀(商品名:百忧解,Prozac)、氟伏沙明(商品名:兰释,Luvox)和舍曲林(商品名:左洛复,Zoloft)均已获得FDA批准用于治疗儿童强迫障碍[53]。尽管强迫障碍在DSM-5中不再属于焦虑和相关障碍下的分组,但强迫障碍与DSM-5中的焦虑障碍有许多共同的症状。事实上,一系列SSRIs和SNRIs(度洛西汀、文拉法辛、帕罗西汀、氟西汀、氟伏沙明、舍曲林)在儿童焦虑障碍治疗的随机对照组研究中被证明是安全有效的[54]。然而,这些药物使用的过程中需要小心考虑到自杀相关的风险,参考FDA关于自杀的黑框警告[55]。关于苯二氮卓类药物,没有随机对照组实验支持其在儿童群体中的使用。此外,副作用症状,包括去抑制、认知障碍和快速停药后癫痫发作的风险,是避免使用这类药物的另一个原因。最后,苯二氮卓类药物的使用可能会产生生理或心理依赖的风险[56],在有物质使用问题的青少年中尤其如此。

依据焦虑决策模型改进治疗方案

当前焦虑障碍治疗的疗效是支持我们所介绍的焦虑决策模型的。CBT之所以起作用,正是因为它作用于导致焦虑障碍的异常决策参数,如上所述。CBT的心理教育、认知重构和自我挑战可以同时工作于灾难性(极端负面的期望效用)和宿命论(对不良后果的高概率信念)两种信念。基于暴露的CBT致力于通过暴露和消退来逆转恐惧学习。

以Max为例。Max预计如果考试不及格,会有可怕的结果,因此他很担心,但又不可能学习足够的时间来缓解这份的担心。在治疗当中,Max的治疗师将帮他探索他对考试的信念。如果他失败了,他预计会发生什么?为什么这个考试与他参加的其他考试不同?如果他真的失败了,他可以依靠什么技能和资源来应对?通过挑战认知偏见和突出客观指标,他能够将可怕的结果相对化,CBT可以帮Max认识到,考试不及格不必是他最初预测那样的灾难事件[57]。

“暴露”,在基于暴露的CBT治疗中,直接作用于导致焦虑回避的恐惧学习过程。CBT治疗师在治疗中使用的暴露,与经典条件反射中“消退”理论密切相关。更具体地说,消退是一种条件反射逐渐消失的过程,它是在重复暴露于条件刺激,而之前的无条件刺激并不伴随发生的情况下逐渐消失的[17]。在基于暴露的CBT治疗期间,患者将反复暴露于条件刺激,而不会体验预期的和害怕的那些令人厌恶的部分。此外,治疗师将鼓励患者在暴露期间使用认知方法和躯体放松技术来对抗神经系统产生的任何自动恐惧反应。通过反复体验条件刺激而没有负面后果,习得的恐惧反应就会消失,患者可以与刺激重新建立非病理的关系。

将焦虑分解为焦虑的担心和焦虑的回避为心理治疗的发展提供了新的途径。Moutoussis等人[58]分析了担心——特别是输入RCT决策树的那些功能失调的信念——和回避之间的相互作用。他们描述了一个恶性循环:恐惧学习建立了一种条件恐惧,从而导致对条件刺激的焦虑回避。人一旦对CS产生负面信念,在没有实际接触CS的情况下,这些信念永远不会受到挑战或否定。这些负面信念反过来又会影响决策树,让人对和CS相关的特定选择产生担心。焦虑的担心作为一种情绪状态,会让焦虑的人对他们拥有的选择持有负面看法。结果,这个人就继续避免CS,然后继续错过任何消除条件恐惧和打破恶性循环的机会[58,59]。

前面的论点表明,回避不只是焦虑障碍显著的行为症状,而且也是其维持和延续的基石;因此,它需要成为治疗的关键目标,而不仅仅被看作一种症状。RCT和恐惧学习范式都提供了这样考虑的途径。RCT建议使用“行为实验”,在这种实验中,患者积极搜索信息,这些信息和某些后果的效用,或是对概率的信念有关,以此来证实或证伪自己对效用和概率的信念[60]。Max的治疗师可能会建议他与其他同学聊聊他们如果考试失败会发生什么,以此挑战他自己对失败后果的看法。这样,他就可以更新决策树中的数值,或许可以开始以不那么悲观的态度来看待自己的前景。而另一方面,恐惧学习范式为暴露疗法提供理论支持的同时,也有助于阐明这种疗法在何种情况下无效。例如,当患者的信念过度分化时,基于暴露的治疗可能会失败,这也被称为“过度适应”[58]。在过度适应中,患者专注于暴露情况的特殊性,将其与“实际”恐惧情况区分开来,结果患者无法从暴露中学到期望的信息(即,患者无法消除条件反射)。在这种情况下,临床医生可能需要先解决患者认知分化的速度,然后才能成功进行暴露治疗,而不是继续采用纯粹的基于暴露的方法。

总结和结论

儿童和青少年的焦虑障碍是心理障碍的主要来源。焦虑的决策模型有助于根据异常决策参数来解释这些障碍的病因、表现和维持情况,这些参数也适应于普通的、非病理性的人类决策过程中。在RCT框架中,焦虑的个体因为对令人厌恶的后果的极端负面期望效用或对概率的极端权重,以及因被负面偏向选择所包围而感到担忧,而显得与常人不同。恐惧学习范式解释了条件恐惧反射的建立,由于焦虑的个体普遍存在过度活跃的泛化倾向和/或降低了的条件化阈值,这导致了他们的焦虑回避。

儿童焦虑障碍的评估是一个多步骤的过程,除了对患者的经历和病史进行全面访谈外,还必须利用筛查工具和更具体的问卷,同时参考家长/看护人的意见,以及适当的情况下,还有老师的意见。在评估期间,临床医生要对可能的创伤暴露及其对青少年现状的影响保持敏感。对于轻度至中度的焦虑表现,CBT是被推荐的一线治疗方案。在严重的情况下,CBT应与药物联合作为一线治疗。当 CBT不起作用或不适用时,也会建议适用药物治疗。某些抗抑郁药物也显示出治疗儿童焦虑障碍的功效,而苯二氮卓类药物和其他抗焦虑药则没有。最后,焦虑的决策模型表明,可以通过直接针对区分焦虑个体与非焦虑个体的异常参数,来改进当前的治疗方式。也就是说,该模型表明需要改变极端期望效用和对概率的信念、抑制泛化趋势并提高条件化阈值。总而言之,一旦正确评估儿童焦虑障碍,就可以使用当前的心理和药物治疗进行有效干预。基于决策参数的创新将进一步改善治疗,并减少这些泛化的障碍造成的痛苦。

Acknowledgments

Funding: None.

Footnote

Provenance and Peer Review: This article was commissioned by the Guest Editors (Danielle Laraque-Arena and Ruth E. K. Stein) for the series “Integrating Mental Health in the Comprehensive Care of Children and Adolescents: Prevention, Screening, Diagnosis and Treatment” published in Pediatric Medicine. The article has undergone external peer review.

Conflicts of Interest: Both authors have completed the ICMJE uniform disclosure form (available at https://pm.amegroups.com/article/view/10.21037/pm-21-38/coif). The series “Integrating Mental Health in the Comprehensive Care of Children and Adolescents: Prevention, Screening, Diagnosis and Treatment” was commissioned by the editorial office without any funding or sponsorship. LA reports funding on a number of NIH grants, none of which were involved in the writing of this paper. The authors have no other conflicts of interest to declare.

Ethical Statement: The authors are accountable for all aspects of the work in ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.

Open Access Statement: This is an Open Access article distributed in accordance with the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0), which permits the non-commercial replication and distribution of the article with the strict proviso that no changes or edits are made and the original work is properly cited (including links to both the formal publication through the relevant DOI and the license). See: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.

1除另有引用外,该部分的参考资料均为美国精神病学协会(2013).

References

- Mehta S, Farina A. Is being “sick” really better? Effect of the disease view of mental disorder on stigma. J Soc Clin Psychol 1997;16:405-19. [Crossref]

- Elster J. Rational Choice Theory: Cultural Concerns. Int Encycl Soc Behav Sci. 2001;12763-8.

- Thaler RH. Quasi rational economics. Russell Sage Foundation; 1994.

- Kahneman D. Thinking, fast and slow. Farrar, Straus And Giroux; 2011.

- LeDoux JE, Pine DS. Using neuroscience to help understand fear and anxiety: A two-system framework. Am J Psychiatry 2016;173:1083-93. [Crossref] [PubMed]

- Merikangas KR, He J, Burstein M, et al. Lifetime Prevalence of Mental Disorders in U.S. Adolescents: Results from the National Comorbidity Survey Replication-Adolescent Supplement (NCS-A). J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2010;49:980-9. [Crossref] [PubMed]

- Barlow DH. Anxiety and its disorder: The nature and treatment of anxiety and panic. Guilford; 2004.

- Crocq MA. The history of generalized anxiety disorder as a diagnostic category. Dialogues Clin Neurosci 2017;19:107-16. [Crossref] [PubMed]

- Hofmann SG, Hay AC. Rethinking avoidance: Toward a balanced approach to avoidance in treating anxiety disorders. J Anxiety Disord 2018;55:14-21. [Crossref] [PubMed]

- Mayo Clinic. Anxiety disorders: Symptoms and causes [Internet]. Mayo Clinic. 2018. Available online: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/anxiety/symptoms-causes/syc-20350961

- Savage LJ. The foundation of statistics. 2nd ed. Dover Publications, Inc.; 1972.

- Muris P, van der Heiden S. Anxiety, depression, and judgments about the probability of future negative and positive events in children. J Anxiety Disord 2006;20:252-61. [Crossref] [PubMed]

- Bishop SJ, Gagne C. Anxiety, depression, and decision making: A computational perspective. Annu Rev Neurosci 2018;41:371-88. [Crossref] [PubMed]

- Hartley CA, Phelps EA. Anxiety and Decision-Making. Biol Psychiatry 2012;72:113-8. [Crossref] [PubMed]

- Coon D. Introduction to psychology: gateways to mind and behavior. 12th ed. Cengage Learning; 2008.

- Watson JB, Rayner R. Conditioned emotional reactions. J Exp Psychol 1920;3:1-14. [Crossref]

- Miltenberger RG. Behavior modification: principles and procedures. Cengage Learning; 2016.

- Duits P, Cath DC, Lissek S, et al. Updated meta-analysis of classical fear conditioning in the anxiety disorders. Depress Anxiety 2015;32:239-53. [Crossref] [PubMed]

- Gao Y, Li W, Sui B, Abumaria N. Individual differences in learning rate and fear response predict fear memory and recovery in mice and human subjects. Neurosci Bull 2020;36:815-20. [Crossref] [PubMed]

- Dunne G, Reynolds G, Askew C. Stimulus fear relevance and the speed, magnitude, and robustness of vicariously learned fear. Behav Res Ther 2017;95:1-18. [Crossref] [PubMed]

- Gershman SJ, Hartley CA. Individual differences in learning predict the return of fear. Learn Behav 2015;43:243-50. [Crossref] [PubMed]

- Hein TP, de Fockert J, Ruiz MH. State anxiety biases estimates of uncertainty and impairs reward learning in volatile environments. NeuroImage 2021;224:117424. [Crossref] [PubMed]

- Browning M, Behrens TE, Jocham G, et al. Anxious individuals have difficulty learning the causal statistics of aversive environments. Nat Neurosci 2015;18:590-6. [Crossref] [PubMed]

- Dymond S, Dunsmoor JE, Vervliet B, et al. Fear generalization in humans: Systematic review and implications for anxiety disorder research. Behav Ther 2015;46:561-82. [Crossref] [PubMed]

- Stegmann Y, Schiele MA, Schümann D, et al. Individual differences in human fear generalization—pattern identification and implications for anxiety disorders. Transl Psychiatry 2019;9:307. [Crossref] [PubMed]

- Lissek S, Kaczkurkin AN, Rabin S, et al. Generalized Anxiety Dsorder is associated with overgeneralization of classically conditioned fear. Biol Psychiatry 2014;75:909-15. [Crossref] [PubMed]

- Lissek S, Rabin S, Heller RE, et al. Overgeneralization of conditioned fear as a pathogenic marker of panic disorder. Am J Psychiatry 2010;167:47-55. [Crossref] [PubMed]

- Kaczkurkin AN, Burton PC, Chazin SM, et al. Neural substrates of overgeneralized conditioned fear in PTSD. Am J Psychiatry 2017;174:125-34. [Crossref] [PubMed]

- El-Bar N, Laufer O, Yoran-Hegesh R, et al. Over-generalization in youth with anxiety disorders. Soc Neurosci 2017;12:76-85. [Crossref] [PubMed]

- Dibbets P, van den Broek A, Evers EAT. Fear conditioning and extinction in anxiety- and depression-prone persons. Memory 2015;23:350-64. [Crossref] [PubMed]

- Wong AHK, Pittig A. Costly avoidance triggered by categorical fear generalization. Behav Res Ther 2020;129:103606. [Crossref] [PubMed]

- Jellinek MS. Screening for psychosocial disorders in pediatric practice. Am J Dis Child 1988;142:1153. [PubMed]

- Birmaher B, Khetarpal S, Brent D, et al. The Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED): scale construction and psychometric characteristics. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1997;36:545-53. [Crossref] [PubMed]

- The research units on pediatric psychopharmacology anxiety study group. The Pediatric Anxiety Rating Scale (PARS): Development and Psychometric Properties. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2002;41:1061-9. [Crossref]

- March JS, Parker JDA, Sullivan K, et al. The Multidimensional Anxiety Scale for Children (MASC): factor structure, reliability, and validity. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1997;36:554-65. [Crossref] [PubMed]

- Hamilton M. The assessment of anxiety states by rating. Br J Med Psychol 1959;32:50-5. [Crossref] [PubMed]

- Beck AT, Epstein N, Brown G, et al. An inventory for measuring clinical anxiety: Psychometric properties. J Consult Clin Psychol 1988;56:893-7. [Crossref] [PubMed]

- Norman SB, Hami Cissell S, Means-Christensen AJ, et al. Development and validation of an Overall Anxiety Severity And Impairment Scale (OASIS). Depress Anxiety 2006;23:245-9. [Crossref] [PubMed]

- Spitzer RL, Kroenke K, Williams JBW, et al. A brief measure for assessing Generalized Anxiety Disorder. Arch Intern Med 2006;166:1092. [Crossref] [PubMed]

- Mossman SA, Luft MJ, Schroeder HK, et al. The Generalized Anxiety Disorder 7-item (GAD-7) scale in adolescents with generalized anxiety disorder: signal detection and validation. Ann Clin Psychiatry 2017;29:227-34A. [PubMed]

- Domschke K, Maron E. Genetic factors in anxiety disorders. Mod Trends Pharmacopsychiatry 2013;29:24-46. [Crossref] [PubMed]

- Meier SM, Deckert J. Genetics of anxiety disorders. Curr Psychiatry Rep 2019;21:16. [Crossref] [PubMed]

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders: DSM-5. 5th ed. American Psychiatric Association; 2013.

- Gandhi B, Cheek S, Campo JV. Anxiety in the pediatric medical setting. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am 2012;21:643-53. [Crossref] [PubMed]

- Wilbur C, Bitnun A, Kronenberg S, et al. PANDAS/PANS in childhood: Controversies and evidence. Paediatr Child Health 2019;24:85-91. [Crossref] [PubMed]

- Freidl EK, Stroeh OM, Elkins RM, et al. Assessment and treatment of anxiety among children and adolescents. FOCUS 2017;15:144-56. [Crossref] [PubMed]

- Beck JS. Cognitive Behavior Therapy: basics and beyond. 2nd ed. The Guilford Press; 2011.

- Seligman LD, Ollendick TH. Cognitive Behavioral Therapy for anxiety disorders in youth. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am 2011;20:217-38. [Crossref] [PubMed]

- Banneyer KN, Bonin L, Price K, et al. Cognitive Behavioral Therapy for childhood anxiety disorders: a review of recent advances. Curr Psychiatry Rep 2018;20:65. [Crossref] [PubMed]

- Connolly SD, Bernstein GA. Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with anxiety disorders. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2007;46:267-83. [Crossref] [PubMed]

- Strawn JR, Geracioti L, Rajdev N, et al. Pharmacotherapy for generalized anxiety disorder in adult and pediatric patients: An evidence-based treatment review. Expert Opin Pharmacother 2018;19:1057-70. [Crossref] [PubMed]

- Strawn JR, Prakash A, Zhang Q, et al. A Randomized, Placebo-Controlled Study of Duloxetine for the Treatment of Children and Adolescents With Generalized Anxiety Disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2015;54:283-93. [Crossref] [PubMed]

- Stewart SE. About medications for pediatric OCD [Internet]. OCD in Kids. Available online: https://kids.iocdf.org/professionals/mh/meds-for-pediatric-ocd/

- Strawn JR, Welge JA, Wehry AM, et al. Efficacy and tolerability of antidepressants in pediatric anxiety disorders: a systematic review and meta-analysis. Depress Anxiety 2015;32:149-57. [Crossref] [PubMed]

- Wang Z, Whiteside SPH, Sim L, et al. Comparative Effectiveness and Safety of Cognitive Behavioral Therapy and Pharmacotherapy for Childhood Anxiety Disorders: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Pediatr 2017;171:1049-56. [Crossref] [PubMed]

- Ipser JC, Stein DJ, Hawkridge S, et al. Pharmacotherapy for anxiety disorders in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev 2009;8:CD005170. [Crossref] [PubMed]

- Borza L. Cognitive-behavioral therapy for generalized anxiety. Dialogues Clin Neurosci 2017;19:203-8. [Crossref] [PubMed]

- Moutoussis M, Shahar N, Hauser TU, et al. Computation in psychotherapy, or how computational psychiatry can aid learning-based psychological therapies. Comput Psychiatr 2018;2:50-73. [Crossref] [PubMed]

- Pearson RM, Heron J, Button K, et al. Cognitive styles and future depressed mood in early adulthood: The importance of global attributions. J Affect Disord 2015;171:60-7. [Crossref] [PubMed]

- Rouf K. Oxford Guide to Behavioural Experiments in Cognitive Therapy. Bennett-Levy J, Butler G, Fennell M, et al, editors. Oxford, England: Oxford University Press, 2004.

黄小洋

上海星晨儿童医院(复旦大学附属儿科医院新虹桥分院)。心理学硕士,本科毕业于华东师范大学应用心理学专业,硕士毕业于伦敦国王学院心理健康研究专业(distinction)。主要工作方向是儿童青少年心理治疗实务工作,擅长涉及儿童青少年情绪议题的个体心理治疗及系统式家庭治疗。(更新时间:2022-11-15)

(本译文仅供学术交流,实际内容请以英文原文为准。)

Cite this article as: Amsel L, Kortenhorst J. Understanding adolescent anxiety disorders through the lens of decision science: towards a mathematical psychiatry. Pediatr Med 2022;5:16.